Perché nell’abbozzo dell’«Inno ad Arimane» (1833) – qui il testo completo – e indirettamente nel finale di «A se stesso» (qui), poesia scritta probabilmente due anni dopo, Leopardi fa riferimento ad Arimane, lo spirito malvagio e distruttore dello zoroastrismo? Il poeta è un nuovo Zoroastro, approdato a una vera e propria religione del Male? Sono domande che hanno un fondamento, anche se possono sembrare blasfeme. Converrà partire dal primo testo, così lapidario ed estremo, per poter interpretare successivamente gli ultimi versi della poesia.

Una religione del Male?

L’inno appartiene alle carte napoletane del poeta recanatese e venne reso noto da Carducci con il suo Degli spiriti e delle forme nella poesia di Giacomo Leopardi, pubblicato a Bologna nel 1898.

Leopardi inizia l’inno con questa invocazione:

Re delle cose, autor del mondo, arcana

malvagità, sommo potere e somma

intelligenza, eterno

dator de’ mali e reggitor del moto…

Il poeta celebra il trionfo dell’opera immutabile di Arimane e si proclama L’apostolo della tua religione, ma al tempo stesso gli lancia una sfida e lo maledice, dopo aver ripreso il noto motivo dell’assurda aspirazione dell’uomo ad essere felice, fonte perenne di sofferenza. Ma quanto c’è di nuovo in questi concetti?

Che “tutto è male” è un concetto che si ritrova spesso in Leopardi, dal Canto notturno allo Zibaldone:

Tutto è male. Cioè tutto quello che è, è male; che ciascuna cosa esista, è un male; ciascuna cosa esiste per fin di male; l’esistenza è un male e ordinata al male; il fine dell’universo è il male; l’ordine e lo stato, le leggi, l’andamento naturale dell’universo non sono altro che male, né diretti ad altro che al male. Non vi è altro bene che il non essere: non v’ha altro di buono che quel che non è; le cose che non son cose: tutte le cose sono cattive…

Zibaldone (a cura di F. Flora; Arnoldo Mondadori Editore, Milano, 1953, vol. II, p. 1.004)

Soprattutto l’abbozzo di inno lascia credere che il poeta non solo identifichi nel male l’origine di tutte le cose e l’essenza della vita dell’uomo, ma che neghi qualsiasi possibilità di riscatto al genere umano. A questo proposito Giovanni Papini osservava:

Il Leopardi non mutua dallo zoroastrismo che la divinità maligna; non accenna neppure a Ormuzd (o Ahura Mazda), principio luminoso del Bene, e tanto meno al suo finale trionfo, quale appare nell’Avesta. […] l’unica testimonianza d’una teoria teologica del Male assoluto, cioè del Diavolo.

Giovanni Papini, Il Diavolo. Appunti per una futura diabologia, Vallecchi Editore, Firenze, 1953, pp. 237-41.

ln effetti, la scelta della divinità persiana delle Tenebre – Angra Mainyu, o Ahreman, Arimane – è ambigua: può essere vista come una creazione di Ahura Mazdā (alla lettera «spirito che crea con il pensiero»), Dio unico a cui essa si ribella per libera scelta, oppure come un principio metafisico, un essere originario contrapposto fin dall’inizio dei tempi al Dio unico. Nel primo caso è un angelo caduto destinato alla sconfitta e ci ricorda Lucifero; nel secondo troviamo il Male assoluto, che secondo Papini sarebbe l’Arimane di un Leopardi “cantore del Diavolo”.

Ma il testo dell’inno non permette, a prima vista, un’interpretazione univoca e non può dirci nulla di preciso sul presunto satanismo del Recanatese. Del resto, non è per niente detto che la concezione di Leopardi sia religiosa. Per avere indicazioni più chiare occorre riferirsi anche e soprattutto ad «A se stesso» e in generale ai Canti.

Un esistenzialismo eroico.

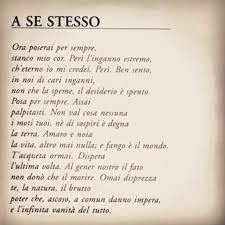

«A se stesso» è la penultima delle cinque liriche che compongono il «ciclo di Aspasia» e che traggono ispirazione dall’infelice amore del poeta per Fanny Targioni Tozzetti. Mentre l’ultima, «Aspasia», riflette il completo disincanto e l’amaro distacco dalla figura della donna, in «A se stesso» l’io poetico prende congedo dal suo stanco cor con estrema lucidità e desolazione, ma anche con un sentire vibrante che ancora riflette le palpitazioni passate. Il perire, ripetuto due volte, si riferisce alla caduta dell’inganno estremo dell’amore, creduto eterno. Questa è la prima delle tre parti in cui è possibile dividere il componimento:

Or poserai per sempre,

stanco mio cor. Perí l’inganno estremo,

ch’eterno io mi credei. Perí. Ben sento,

in noi di cari inganni,

non che la speme, il desiderio è spento.

Il poeta annuncia la fine del desiderio e invita il cuore a riposare per sempre; la speranza è morta, ma il sentire (Ben sento) è vivo e non può esaurirsi nel semplice “pensare”. Da qui questa contraddittoria, disperata e inattuabile richiesta: porre fine nel riposo a un’attività in realtà insopprimibile. Lo conferma la seconda parte:

Posa per sempre. Assai

palpitasti. Non val cosa nessuna

i moti tuoi, né di sospiri è degna

la terra. Amaro e noia

la vita, altro mai nulla; e fango è il mondo.

L’imperativo di posa è seguito dall’ironico assai (abbastanza) riferito al drammatico palpitasti. E se nessuna cosa merita le sofferenze del cuore e i sospiri del poeta, se la vita è soltanto dolore e fango è il mondo, ciò significa che nella scala di valori leopardiana il cuore occupa nonostante tutto ancora il primo posto. Questa seconda “strofa” esprime quella lucida razionalità di Leopardi filosofo incontrata già praticamente in tutti i Canti, nonostante la ben nota evoluzione dei concetti di natura, società e cultura. Il fulcro della riflessione leopardiana è quella teoria del piacere esplicita nello Zibaldone e presupposto indispensabile della sua poesia, a partire da quella idillica. Il sentire del cuore non è altro che questa insopprimibile vitalità che spinge disperatamente gli uomini a ricercare una felicità irrealizzabile. Estinguere questo bisogno di vita, vera fonte del dolore, è una necessità e al tempo stesso un’impossibilità: è da questo disperato dilemma, da questa forma di esistenzialismo che scaturiscono sia la scissione dell’io, sia il titanismo dell’ultimo Leopardi. Ciò spiega la terza parte di «A se stesso» (stavolta 6 versi):

T’acqueta omai. Dispera

l’ultima volta. Al gener nostro il fato

non donò che il morire. Omai disprezza

te, la natura, il brutto

poter che, ascoso, a comun danno impera,

e l’infinita vanità del tutto.

Continuano gli imperativi, con un io poetico che ordina a se stesso, dunque alla propria vitalità, che è fonte di poesia, di annullarsi. La morte è un dono del fato, non una sventura, e va accettata, ma la vita, che anima la poesia, va affrontata con eroismo. Infatti, il finale (a cui questo articolo è dedicato) è un appello non solo a disprezzare le illusioni generate dal nostro cuore, ma a sfidare la natura (matrigna, come sappiamo) e quel potere occulto che a comun danno impera (Arimane, o qualcosa di simile), nonché la stessa assenza di valore di ogni cosa.

Il dialogo dell’io con il proprio cuore scaturisce da uno sdoppiamento che Leopardi sente come mai in passato. Da questa disperata constatazione, da questa ultima testimonianza, originate dal tramonto dell’inganno estremo dell’amore (si pensi all’intensità di poesie come «Il pensiero dominante» o «Amore e morte»), emerge, però, un eroico atteggiamento di sfida che si fonda sull’accettazione intrepida della morte, intesa come dono del fato. Ed è questo senso di ribellione ciò che consente al poeta di contrapporre se stesso anche al potere malefico che nel mondo condanna gli uomini all’infelicità. Dunque, considerare la morte come un esito desiderabile non significa rinunciare a quella vitalità da cui scaturisce, in ultima istanza, la poesia. Agli uomini e alla poesia rimane, infatti, il bisogno di opporsi a quella sorta di malvagità – il Male – che penetra nell’universo intero e costituisce un’inaccettabile condanna per tutto ciò che vive e che come tale è immesso in un ciclo di produzione e distruzione. L’intento persuasivo autoriale si manifesta gradatamente in tutto il testo e si universalizza nella terza parte, quando a essere citato è il gener nostro: l’esistenza dell’uomo è ricerca disperata del piacere, nonostante l’ineluttabilità dell’infelicità. È questa la tesi che sorregge il ventottesimo dei Canti leopardiani.

Contro Arimane.

Croce affermava che il «programma volitivo» di «A se stesso», esempio di una scrittura epigrafica che non sarebbe una vera “lirica”, non riusciva a colmare la sua «assenza di visione poetica». Ma se consideriamo seriamente le concezioni filosofiche leopardiane, e sulla base di quanto si è detto, il giudizio crociano è impietoso quanto errato: la poetica anti-idillica dell’ultimo Leopardi è coerente in se stessa e ben cosciente del proprio fare poetico. Quanto a Papini, che come Croce negava grandezza filosofica a Leopardi, si può dire soltanto che così facendo mostrava di ignorare la motivazione più profonda della poesia del Recanatese.

Ma veniamo all’interrogativo legato sia all’inno ad Arimane che alla poesia appena esaminata. Leopardi vedeva nel potere ascoso che affligge gli uomini nient’altro che una figurazione plastica di un universo che promette la felicità e al tempo stesso la nega. È come se questo potere manovrasse la natura a danno comune degli uomini; è «la misteriosa e coperta crudeltà del destino» (Tristano). Non c’è quindi uno stacco netto rispetto alla sua ben nota concezione, che individua come causa del male nel mondo l’essenza stessa del vivere, vale a dire la spinta alla ricerca del piacere. Inoltre, la visione del mondo in Leopardi rimane materialistica in tutte le sue opere e attribuirgli una sorta di streben romantico verso l’assoluto distorce i principi fondamentali del suo pensiero e della sua poesia, che nella filosofia trova il proprio cardine, l’asse portante del suo esserci. Nella sua ultima produzione letteraria constatazione (dell’infelicità) e contestazione (contro il male nato dalla ricerca infruttuosa della felicità) si integrano a vicenda. La caduta dell’ultimo inganno, l’amore, mette il poeta di fronte alla necessità, peraltro impossibile, di fare tabula rasa di ogni eventuale motivo di illusione; da qui l’appello al cuore affinché possa annullarsi – cosa irrealizzabile – oppure opporsi al destino comune degli uomini, sfidandolo apertamente. A dimostrazione di questo, non si dimentichi, sempre nella parte finale dei Canti, l’amara riflessione delle sepolcrali, che comunque rimpiangono la bellezza e la vita, o l’inaspettato invito agli uomini, dettato da verace saper, a stringersi tutti insieme in una social catena che resista, pur accettando la morte, contra l’empia natura (il riferimento va alla Ginestra e a questa estrema illusione di socialità).

No, in Leopardi non è possibile rinvenire una spinta religiosa (semmai etica), tanto meno una religione del Male. Chiedersi se l’Arimane dell’inno sia un’entità metafisica, o una divinità ribelle a un unico Dio, è ozioso: nessuna delle due. Il potere di cui parla la parte finale di «A se stesso» e l’Arimane dell’inno non sono altro che due immagini letterarie, potenti e plastiche, ma prive di una sussistenza che permetta una categorizzazione diversa. La riflessione del poeta era andata così tanto avanti da provare un ribrezzo e una pietà “cosmici” per la sorte riservata agli uomini di ogni tempo: un sentimento di questa portata aveva bisogno di mezzi espressivi mai impiegati in precedenza.

Leopardi poteva essere un cantore del Diavolo, un satanista, solo per coloro che, intrisi di spiritualismo a buon mercato, non potevano, o non volevano, comprenderlo.

Breve bibliografia per la mia interpretazione

A. Ferraris, L’ultimo Leopardi, Torino Einaudi, 1987

AA VV, Il caso Leopardi, a cura di G. Petronio, Firenze Palumbo, 1973

S. Timpanaro, Alcune osservazioni sul pensiero del Leopardi, «Critica storica» III, 1964

U. Bosco, Titanismo e pietà, Firenze Sansoni, 1957

W. Binni, La poesia eroica di Giacomo Leopardi, «Il Ponte», XVI 1960

C. Luporini, Leopardi progressivo, in Filosofi vecchi e nuovi, Firenze Sansoni, 1947

A. Dolfi, Leopardi tra negazione e utopia, Padova Liviana, 1973

Link utili:

https://it.wikisource.org/wiki/Canti_(Leopardi_-_Donati)/XXVIII._A_se_stesso

https://www.ariannaeditrice.it/articolo.php?id_articolo=21729

Edizione dei Canti consigliata:

Giacomo Leopardi, Canti, commento di Fernando Bandini, Garzanti 1988.

[…] e l’explicit dei Malavoglia;– Giacomo Leopardi,con l’inno ad Arimane,A se stessoe il brutto poter che ascoso… (osservazioni in margine a A se stesso)– Il Maestro e Margherita di Bulgakov.Altre […]

"Mi piace""Mi piace"