In un libretto di appena trenta pagine di quasi venti anni fa, tre brevi racconti di Vincenzo Consolo ci parlano del Natale e delle sue contraddizioni irrisolte, tra una tradizione che è volta alla disperata ricerca dei valori smarriti e che è rimasta impressa nella memoria dell’autore, e un consumismo che ci sovrasta, specchio fedele di una natura umana deformata.

Il titolo del volumetto, «Il teatro del sole» (edito da Interlinea a Novara nel 1999), riprende quello del primo racconto, mentre gli altri due si intitolano rispettivamente «La tortora» e «Natale al paese». Il primo, il più lungo, si svolge tra Palermo e Parigi, gli altri due sono prettamente siciliani. La brevità dei testi, dovuta alla loro destinazione editoriale (erano in origine articoli di giornale per «L’Unità»), rende quanto mai conciso il dettato testuale, nonostante le lunghe descrizioni della prima metà del primo racconto, quello eponimo.

Il Teatro del Sole, nel centro di Palermo, dà il soprannome a Piazza Villena, o Piazza dei Quattro Canti. Ce ne parla l’autore all’inizio del primo racconto. Assorto a contemplare in piena estate i marmi del palazzo, palcoscenico di vita, feste e parate, ritorna con la mente ad alcuni versi di Lucio Piccolo:

Ai quattro punti del Mondo

muovono Arcangeli il vento e i colori.

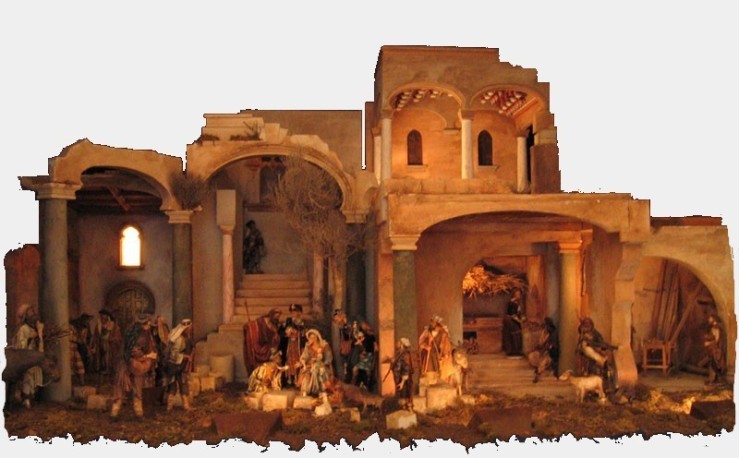

Fantastica poi sul passato della sua isola e vede con l’immaginazione in un tremendo corteo i popoli invasori, dagli Arabi ai Normanni, agli Spagnoli, nonché i personaggi che hanno segnato i destini dei siciliani e che ricorrono come ossessioni nelle sue fantasie. A un certo punto è risvegliato dai suoi sogni ad occhi aperti – allucinazioni e miraggi, fantasmi di un passato perduto – dal frastuono delle automobili che vanno a un processo per mafia; s’imbatte poi in uno squallido individuo, che gli offre un immondo mercimonio e da cui fugge precipitosamente. Al mondo ideale delle sue fantasie storiche si è dunque contrapposta la dura realtà della volgarità delinquenziale e della criminalità organizzata. Incontra nella cattedrale, come convenuto, un’artista (Angela Tripi, specialista di presepi) e un impresario francese per preparare per Natale una celebrazione parigina del presepio siciliano all’Hotel de Ville: il suo compito è quello di scrivere un breve racconto, che duri, letto da una nota attrice, soltanto un quarto d’ora. L’accordo con l’impresario non sarà facile, perché lo scrittore non vorrebbe la banalità della solita rievocazione evangelica, troppo antitetica alla crudezza senza valori che segna i nostri giorni. All’inaugurazione, a dicembre, lo scrittore porta a Parigi e fa leggere il suo testo, ma aggiunge:

Bellezza e orrore stanno insieme… Cantano i bimbi e scoppia il tritolo, s’offende l’innocenza, s’uccide la giustizia… Ma parlo della Sicilia o parlo di questo mondo? Che male! Che male! Mi stringo nel mio scialle in questo nero inverno…

Un prodigio la Natività? No, il prodigio, così si conclude il testo,…

è il sonno, il sogno, ogni anno, dei primi giorni, dell’inizio…

Le amare parole finali dell’io narrante non ci devono meravigliare: il Natale non può cancellare il male del mondo, neppure può sottacerlo, o esorcizzarlo.

Per comprendere meglio la posizione dell’autore, si confronti tutto ciò con il resoconto che lo stesso Consolo ci ha lasciato, in «Un remoto e un recente presepe», del presepio siciliano effettivamente allestito a Parigi nel 1995:

Avvenne a Parigi, sulla piazza del Municipio, in un padiglione dove ogni anno s’appronta il presepe d’un paese diverso. La crèche de Sicile era un fantastico assemblaggio dei monumenti, dei luoghi più suggestivi dell’Isola. C’erano le chiese e i mercati di Palermo, i mosaici di Monreale, i templi greci di Segesta e di Agrigento, l’Etna fumante e il mare di Aci Trezza … E i pastori, loro d’argilla e di stoffa, in umili panni o sfarzosi, ripetevano fisionomie, gesti, azioni, mobile com’era il presepe sonoro, di quel crogiolo di razze e di voci che è ancora la Sicilia.

“Ma dove siamo, in Oriente o in Occidente, siamo in Arabia o in terra cristiana? Cos’è questa confusione di monumenti, questa babele di epoche, lingue?” declamava la voce narrante. Eravamo in Sicilia, e la Natività era posta sotto le vele dell’abside, tra le colonne di una chiesa barocca diruta.

Concludeva la voce narrante: “Ecco il prodigio: è il riso del Bambino di Betlemme, dei bambini di Palermo e d’ogni luogo del mondo. E’ l’amore, la pace, il messaggio antico e sempre nuovo del Natale”.

http://vincenzoconsolo.it/?m=201512

https://natalelions.wordpress.com/vincenzo-consolo/

La diversità tra i due testi è lampante: ne «Il teatro del sole» lo scrittore denuncia una contraddizione insanabile tra il bene e il male, nel resoconto del presepio parigino esalta l’ideale di amore e di pace della Natività. Ma in realtà egli considera il prodigio del Natale soltanto un sogno.

Anche «La tortora» pone al centro della narrazione un presepio, stavolta in una casa di mezzadri nel bel mezzo di un aranceto, tra gente agreste, rozza, che segue rituali antichi; uccide un grande maiale nero prima della notte di Natale, festeggiando tutti insieme, contadini e mezzadri. Quando la novena è al termine e il presepio è stato preparato e coperto con una tenda, come a teatro, la famiglia riunita apre il sipario e a sorpresa trova nella mangiatoia, al posto del bambino, una tortorella, già affidata da Michele, figlio prepotente ed epilettico del padrone, a Melo, uno dei contadini. Suo fratello Milo, furioso, sta per reagire, scagliando la tortora contro il muro, ma la narrazione finisce qui, lasciando l’azione sospesa e rivolgendo una domanda al lettore:

Tu al suo posto, cosa avresti fatto?

«La tortora», con il suo finale interrotto, è l’unico dei tre racconti a riservare al lettore un certo grado di enigmaticità. Forse la tortorella, affidata da Michele con un atto di forza a Melo, rappresenta l’oppressione padronale agli occhi del fratello Milo, ma è raffigurata con dolcezza e trattata con rispetto da Melo, e questo inficia un’ipotesi di tal fatta. Forse la tortorella, che appare al lettore in un colpo di scena teatrale, è anche “natura” e si oppone al crasso materialismo della comunità dei campi che non rispetta più i valori della tradizione. L’afflato di fratellanza che caratterizza il Natale è in origine più un moto naturale che l’effetto di una credenza religiosa; trova il momento per esprimersi nella Natività, ma il sentimento di comunione con i nostri simili nasce nell’uomo e non proviene dall’esterno.

A questo proposito Consolo ha sempre visto nel presepio – vero “teatro del sole” – un momento di riscoperta del mondo: la Natività è anche

il riso del Bambino di Betlemme, dei bambini di Palermo e d’ ogni luogo del mondo

(ancora in “Un remoto e un recente presepe”, 1998, in http://vincenzoconsolo.it/?m=201512).

Non può essere altro che un momento di aggregazione e di presa di coscienza del legame di fratellanza e di solidarietà che avvince tra di loro gli uomini, al di là di ogni credenza religiosa. E il Natale è il momento in cui gli uomini si avvicinano, o dovrebbero avvicinarsi, tra loro per ritrovare se stessi. Non meraviglia che Consolo veda nei tempi moderni, intrisi dei disvalori consumistici, la prova inconfutabile di una decadenza che è soprattutto etica, giacché la vicinanza e l’inclusione sono il punto di partenza di ogni lotta, la base morale da cui prende le mosse qualsiasi forma di socialità e al tempo stesso di contestazione del presente.

Il terzo racconto, «Natale al paese», è emblematico in questo senso. Una famiglia di emigrati torna al paesello natio, nella speranza di rivedere parenti e amici e cercando inutilmente di rivivere esperienze di vita e tradizioni che hanno lasciato tanti anni prima. La voce narrante è quella disincantata del protagonista, spinto al viaggio dalla moglie e accompagnato anche dai figli, due imbecilli. Arrivano al disastrato paese arroccato sopra il monte, freddo e inospitale, disabitato di giorno e affollato di sera, ma la vera azione è narrata al passato, durante l’ultimo Natale, quando la famigliola atterrita ha dovuto assistere a una sanguinosa rapina, proprio nel momento in cui gli altoparlanti intonavano le note di Tu scendi dalle stelle… Un finale amaro per una vicenda stavolta fin troppo verosimile. E anche qui la voce dello scrittore, quanto mai sarcastica, si leva sul disordine morale della società, ormai indegna del Natale.

Dei tre racconti è il primo quello che mostra maggiormente al lettore l’usuale maestria della prosa consoliana, essendo gli altri due troppo legati alla fattualità del narrato, più alle cose e meno alle visioni dell’io che narra dal suo particolare punto di vista. Ne «Il teatro del sole» le immagini si affastellano in un caleidoscopio multiforme, fantasie cromatiche di popoli e di personaggi del passato, fascinosi e drammatici come lo è la Storia della Sicilia, emblema del dolore dell’uomo nel tempo.